Para atender ao crescente número de acidentes nas grandes cidades, os primeiros prontos-socorros eram tomados pelo caos

O serviço de atendimento de emergência em São Paulo já foi considerado um caso de polícia. Em 1906, por exemplo, as únicas quatro ambulâncias da cidade ficavam estacionadas em frente à Casa Número 1, na região central, onde funcionava a primeira Delegacia de Polícia da capital.

Vítimas de atropelamentos, brigas ou acidentes de qualquer espécie eram levadas para lá, onde um médico de plantão fazia a triagem: se o paciente fosse “de classe”, isto é, se tivesse dinheiro, era levado para o Hospital Umberto Primo (também conhecido como Matarazzo), nas cercanias da Avenida Paulista, mas se fosse pobre ia direto para a Santa Casa de Misericórdia, no bairro de Santa Cecília.

Naquela época, São Paulo, a segunda maior cidade brasileira, atrás apenas do Rio de Janeiro, então capital federal, ganhava ares de metrópole: de 65 mil habitantes em 1890, em 16 anos já passava dos 250 mil. Além de superpovoada, a cidade parecia um canteiro de obras: as construções coloniais de madeira estavam sendo derrubadas a toque de caixa, para a construção de edifícios modernos de tijolos e concreto.

Os bondes elétricos e os primeiros automóveis rasgavam as ruas da cidade, que não tinham sinalização nem fiscais de trânsito para regu lar seu fluxo. Não é de admirar que grande parte dos pacientes do pronto-socorro fossem vítimas de atropelamento.

Outro tipo de atendimento bastante comum nos plantões da Santa Casa, que costumava cuidar de 20 emergências por dia, era o de pedreiros que despencavam dos andaimes e chegavam ao hospital com fraturas e suspeita de hemorragia interna. Operários de fábricas eram trazidos com dedos ou membros decepados e outras escoriações provocadas por acidentes com as máquinas.

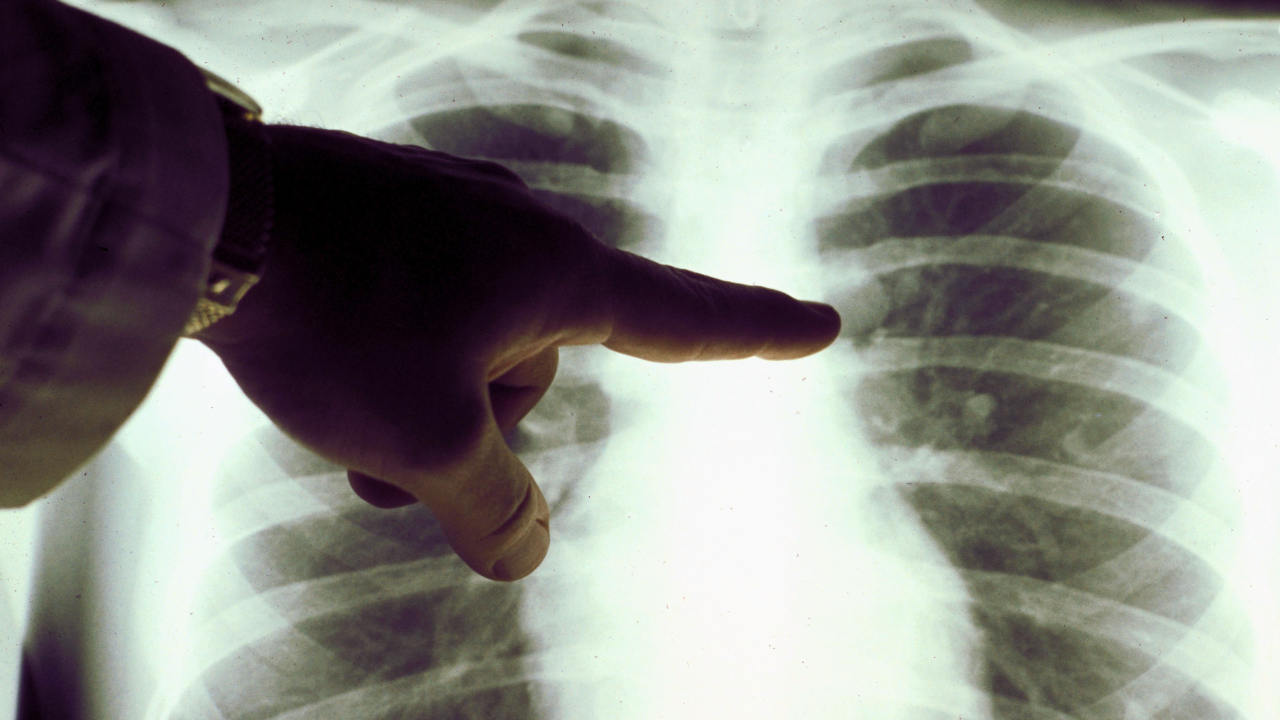

Ao receber a vítima ainda inconsciente, o cirurgião-chefe tinha de se apressar para verificar os sinais vitais e fazer os procedimentos de ausculta, inspeção, palpação e percussão. “Sem raio X ou exames laboratoriais, o médico podia contar apenas com seu olho clínico”, diz o neurologista Afonso Carlos Neves.

De fato, embora o raio X tivesse sido criado em 1895, na Alemanha, somente na década de 1910 esse aparelho seria incorporado ao dia a dia dos hospitais brasileiros. No início do século 20, um paciente que tivesse o pé esmagado pela roda de um carro ou de uma carroça era imediatamente submetido à amputação.

“Naquela época não se tinha a noção de que o osso é um tecido vivo e se regenera”, explica Samuel Atlas, médico especialista em ortopedia. Quando ocorria apenas uma fratura, e não esmagamento de osso, o tratamento era menos radical, mas, ainda assim, arcaico. Em 1910, por exemplo, uma jovem noviça estava limpando uma janela, quando caiu de uma altura de 3 metros.

Levada para a Santa Casa, foi diagnosticada com fratura de fêmur. Formou-se um conselho de freiras e madres superioras para decidir se um médico homem poderia atender (e tocar) a jovem religiosa. Dada a gravidade do quadro, elas consentiram.

O doutor, então, engessou a moça do calcanhar até o tórax. Depois disso, ela foi levada para o pátio do hospital, para que o sol acelerasse o processo de secagem do gesso, que, normalmente, levava 48 horas. Em casos assim, o doente costumava ficar dois meses internado. Numa ocorrência com pacientes com suspeita de hemorragia, a situação também não era confortável. Sem exames detalhados, só restava ao médico ir apalpando o doente até descobrir onde poderia estar a lesão.

Em caso de ferimento por arma de fogo, a solução era abrir o sujeito e procurar a bala. À unha. Para isso, o paciente era anestesiado com éter ou clorofórmio e, desmaiado, não via o cirurgião invadir o seu corpo utilizando bisturis, facas e serras.

Ao encontrar o foco da hemorragia, o médico a estancava com panos ou ataduras, pinçava a veia e fazia a sutura. O ferido então partia para a enfermaria masculina ou feminina, para ficar em observação. Se a perda de sangue não tivesse sido grande demais e se não surgisse nenhuma outra complicação, a probabilidade era de que ele fosse para casa em duas a três semanas.

Os pacientes que costumavam passar menos tempo internados eram os que apresentavam sintomas de distúrbios psiquiátricos, como agitação motora e ataques nervosos. Uma pessoa tida como histérica era colocada em uma tina com água quente e recebia jatos de água fria na cabeça.

Se o diagnóstico fosse depressão ou apatia, o banho era frio e os jatos na testa, quentes. Se nada disso adiantasse, apelava-se para tratamentos mais radicais. De acordo com o psiquiatra forense Guido Palomba, era comum os médicos darem sustos nos pacientes em crise ou ameaçar jogá-los em ninhos de cobras, se não cooperassem.

“Mas sem dúvida o tratamento mais cruel era o que utilizava o Gyrator, uma máquina em que o doente era amarrado e suspenso até a altura do teto. Por meio de cordas e polias, os enfermeiros colocavam o aparelho para girar em alta velocidade até o paciente vomitar, perder a consciência ou começar a ter convulsões mandavam-no para casa”, conta o psiquiatra forense.

Se nada disso adiantasse, a questão não era de pronto-socorro, e sim de manicômio. Comparados a seus similares dos Estados Unidos e da Europa, os serviços de atendimento médico de emergência brasileiros eram incipientes e atrasados.

Em 1906, só havia faculdades de Medicina nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador, e a Sociedade Médica e de Cirurgia de São Paulo contava com pouco mais de 50 membros. A existência de hospitais como o Umberto Primo (fundado em 1904), o Beneficência Portuguesa (1876) e o Samaritano (1894) não aliviava a situação, porque tais instituições só atendiam aos seus associados. Os médicos com consultório próprio atendiam a famílias abastadas.

“O restante da população tinha de contar com os serviços de farmacêuticos ou cirurgiõesbarbeiros, profissionais sem diploma que tanto podiam fazer um corte de cabelo como arrancar um dente ou aplicar uma sangria”, descreveu a historiadora Laima Mesgravis, autora do livro 'A Santa Casa de Misericórdia'. “Por terem funções filantrópicas e assistenciais, as Santas Casas de Misericórdia, presentes nas maiores cidades do país, foram assumindo a função de atender aos casos de maior urgência.”

Caso houvesse suspeita de doenças como tuberculose, varíola, sarampo e febre amarela, o paciente era imediatamente encaminhado ao Hospital de Isolamento, hoje conhecido como Instituto de Infectologia Emilio Ribas. “Em 1908, as doenças infecto-contagiosas, a sífilis e as gripes eram as principais causas de morte em São Paulo”, afirmou o historiador Luis Soares de Camargo.

O serviço de pronto-socorro só começou a mudar a partir dos anos 1940, quando foi inaugurado o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com equipamentos modernos e um andar destinado somente às emergências. A partir daí, em vez de procurar a Casa Número 1, onde funcionava a delegacia, os paulistanos passaram a se dirigir “às Clínicas”, como o HC é conhecido até hoje.