Há 61 anos, Jango era deposto e os militares deram um Golpe de Estado no Brasil, mas a relação dos militares em nossa política e sociedade vem antes de 1964

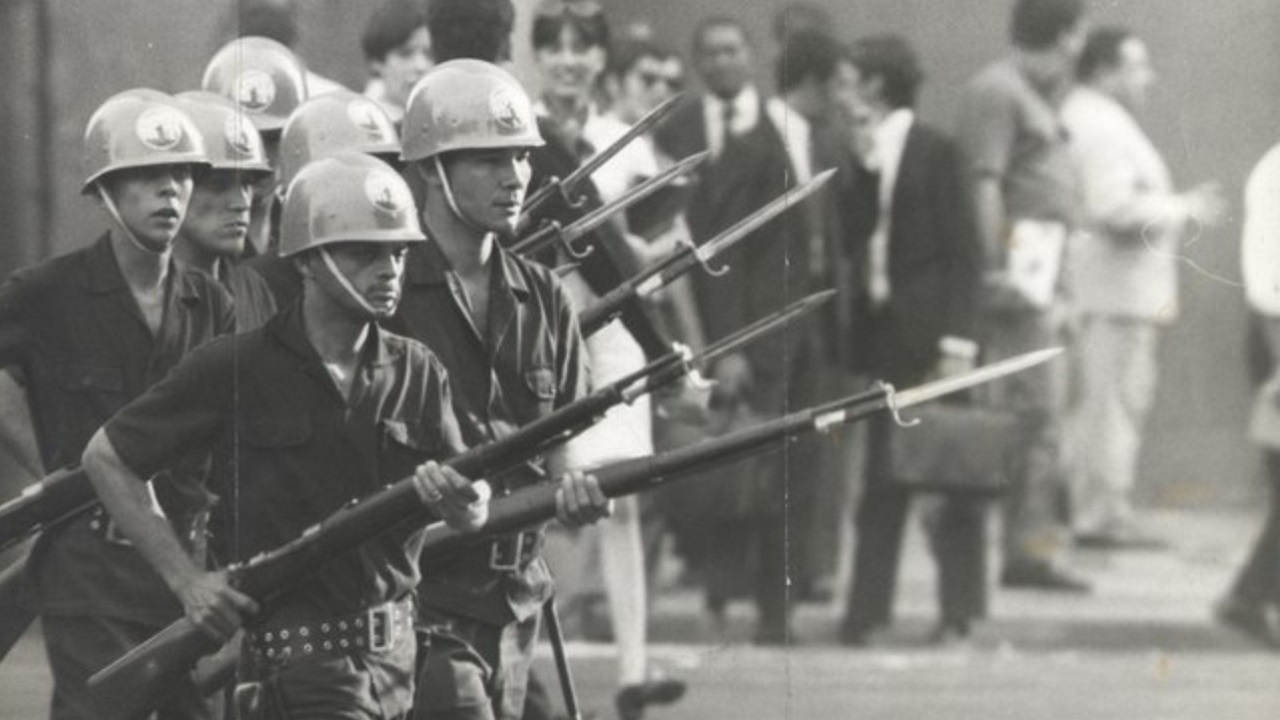

O dia que durou 21 anos. É dessa forma que o 31 de março ficou conhecido na história brasileira. Afinal, em 1964, há exatos 61 anos, João Goulart foi deposto e os militares deram um Golpe de Estado. O Brasil viveu os Anos de Chumbo até a redemocratização, iniciada em 15 de março de 1985.

![[Colocar ALT]](https://aventurasnahistoria.com.br/media/uploads/2025/03/19756_juan_martinez_bender_16x23_capa.jpg)

No entanto, o histórico militarista brasileiro que influencia a política e sociedade vem muito antes desse ainda sombrio episódio em nosso passado recente. É isso o que explica o militar de carreira especialista em história e ciências políticas, Juan Bender, em seu novo livro, 'O que você ainda não sabe sobre 1964 - Ideologia & polarização na Guerra Fria do Brasil' (Editora Appris).

"O Brasil é uma nação forjada sob suor e sangue, por meio de conflitos e disputas. Os povos indígenas que aqui viviam guerreavam entre si e continuariam a fazê-lo após a chegada dos portugueses — ora aliados, ora contra estes. Os africanos, arrancados de suas terras e submetidos à escravidão, também resistiram, como demonstram os quilombos", diz em entrevista ao Aventuras.

Sendo o Brasil fruto de uma invasão, a preservação e expansão de seu território se deve, entre outros fatores, ao aspecto militarista presente em sua formação. O fenômeno da intervenção militar surge mais tarde, quando esse militarismo passa a se estruturar sob o guarda-chuva de uma instituição em ascensão política desde a Guerra do Paraguai", contextualiza.

Uma década antes do Golpe de 64, a política brasileira foi abalada com o suicídio de Getúlio Vargas. Muitos historiadores, como Antonio Barbosa, professor da Universidade de Brasília (UnB) e do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), defendem que a morte do presidente adiou o golpe militar em uma década.

Barbosa, em matéria publicada no site do Senado Federal, aponta que o suicido de Vargas mexeu tanto com o ânimo dos brasileiros, que muitos que tinham aversão a sua figura passaram a enxergá-lo como vítima.

Para entender um pouco mais a relação entre os episódios, Juan Bender faz uma comparação entre o cenário político brasileiro de 2024 e 2014. "Há continuidades, porém temos rupturas drásticas, em especial no que tange aos personagens".

Da mesma forma, é possível dizer que o Brasil de 1964 se conecta com 1954, que, por sua vez, remete a 1945, 1937, 1930 e 1889. O que une essas datas? A participação militar nos rumos da política — uma tradição incentivada por nomes à esquerda e à direita; vide Prestes, Lacerda e o próprio Getúlio", contextualiza.

O autor, porém, ressalta que 1954 e 1964 contém especificidades que os distinguem. "Em 1954 o anticomunismo era uma preocupação, mas o debate era sobre corrupção e economia. A tentativa de assassinato de um inimigo político, a mando do chefe da guarda pessoal do então presidente Vargas, é um tópico que não deve ser subestimado no Game of Thrones brasileiro".

"Em contrapartida, Vargas — outrora mantido arbitrariamente no poder com apoio de militares — contava agora com apoio de parte das elites industriais e da classe trabalhadora. Em 1964, por outro lado, Jango enfrentou a mobilização de ampla parcela da sociedade civil, não somente das elites econômicas como também Igreja Católica, OAB, imprensa e setores da classe média".

Bender defende, por fim, que a radicalização, tanto interna quanto externa, é incomparável no contexto de 1964. "Ela foi impulsionada pela Revolução Cubana, bem como pela aposta no golpe de Estado por diferentes nomes do tabuleiro político, incluindo, mais uma vez, Lacerda, Prestes, mas também Magalhães Pinto, Brizola, militares e o próprio João Goulart, como demonstro no meu livro".

Nos anos 1960, o mundo vivia o contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E o Brasil estava sob olhar dos lados opostos desta disputa; outrora aliados contra os nazistas na Segunda Guerra.

Em 2021, o cineasta Camilo Tavares, diretor do documentário 'O dia que durou 21 anos', revelou em entrevista à AH que, a partir de documentos que teve acesso para a produção do seu longa, descobriu que os Estados Unidos já estavam de olho no Brasil desde 1961, quando Leonel Brizola desapropriou duas empresas americanas que atuavam em solo nacional.

Assim, os norte-americanos escolheram a dedo Lincoln Gordon para ser embaixador do país aqui no Brasil. Diplomata de Havard, hábil e inteligente, Gordon se destacou ao formar uma rede com militares, civis e políticos, para os quais ofereciam dinheiro visando leis que beneficiaram os Estados Unidos.

Os documentos liberados pela Casa Branca apontam que os EUA, tal como o regime cubano e soviético, mais do que monitoraram a política brasileira, atuaram sobre ela", corrobora Juan Bender.

"Para além do repasse de informações entre Lincoln Gordon e Lyndon Johnson (embaixador e seu presidente), os EUA injetaram dinheiro em instituições alinhadas aos seus interesses, como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). Quando diante da hipótese de um confronto armado — esperado desde a revolta dos sargentos em setembro de 1963 — os EUA ofereceram apoio logístico ao projeto que melhor lhe convinha por meio da chamada 'Operação Brother Sam'."

Porém, apesar do monitoramento dos EUA em terras tupiniquins, a antecipação do Golpe em 31 de março pegou todos de surpresa, até mesmo uma parcela predominante do Exército. "Não houve reação imediata e o apoio não foi utilizado. O papel dos EUA é uma das peças do quebra-cabeça, mas ainda assim é uma peça no meio de outras", aponta Bender.

Mas qual a importância do Brasil para o contexto da época? A explicação é simples e pode ser sintetizada numa frase dita pelo presidente Richard Nixon, que comandou os EUA entre 1969 e 1974: "Para onde o Brasil for, para lá irá o resto do continente latino-americano".

Assim, Juan Bender explica a preocupação dos norte-americanos com nosso território a partir de alguns acontecimentos anteriores ao Golpe de 64. "No contexto da polarização mundial, o Brasil se tornou um alvo estratégico para ambos os lados da Guerra Fria".

"Não por acaso, o envio de brasileiros para treinamento em Cuba remete ao início da década de 1960 e os primeiros campos de guerrilha financiados com dinheiro estrangeiro foram encontrados já em 1962. Antes de 31 de março de 1964, militantes do PCdoB já embarcavam para treinamento na China", relata.

A polarização política, naquela época, afetava não apenas a sociedade, mas também os membros das próprias Forças Armadas. Afinal, muitos militares se opuseram ao regime.

Como explica o professor Vítor Soares, em artigo publicado aqui no site, segundo a Comissão Nacional da Verdade (CNV), ao menos 6.591 militares foram cassados, presos, torturados e até mortos pelo regime.

"É preciso lembrar que as Forças Armadas estavam divididas, tendo a sua própria estrutura hierárquica explorada como um 'campo fértil para a concepção marxista de luta de classes'. Essa foi a aposta de Prestes na Intentona de 1935 e de Brizola no contexto que antecede 1964", contextualiza Bender. "Tanto o Grupo dos Onze como projetos de guerrilhas subsequentes contaram com a ajuda de militares expulsos após o 31 de março. É difícil afirmar quais destes consistiriam ameaça ao regime instaurado".

A ditadura militar terminou formalmente no dia 15 de março de 1985. Na data em questão, José Sarney assumiu a presidência, dando início à chamada Nova República.

Mesmo após essas quatro décadas, onde crimes contra a humanidade, perseguição, prisão, morte e tortura de opositores aconteceram, assim como a privação de direitos políticos básicos da população foram cessados, muitas manifestações públicas de hoje em dia pedem por intervenção militar. Mas o que explica esse fenômeno?

A despeito de episódios prévios, considero essa questão formalmente inaugurada com a importação e cultivo de um positivismo à brasileira, presente no nascimento de nossa República", aponta Juan Bender.

"Para os positivistas a sociedade deve ser conduzida por um grupo capaz de promover uma modernização segura e tutelada. Nesse sentido, a República Oligárquica que sucedeu o governo Floriano Peixoto seria um desvio de rota; motivo que levou os militares insatisfeitos a lutar ao lado de Vargas — outro positivista — em 1930. Dessa forma, a sociedade brasileira do século 20 (que deu luz à nossa atual), se acostumou a assistir e, num segundo momento, aguardar (ou mesmo requisitar) a atuação das Forças Armadas, como foi o caso de 19 de março de 1964 na maior manifestação de ruas realizada antes das Diretas Já".

"Ratificando essa perspectiva, o poder civil, por meio de sucessivas constituintes, legou ambiguidades ao delimitar a atribuição constitucional das Forças Armadas. No meu livro, demonstro que até a recente interpretação emitida pelo Supremo Tribunal Federal (mediante ADI 6457) a atribuição militar de ‘garantir os poderes constitucionais’ foi historicamente permeada por diferentes interpretações", finaliza.