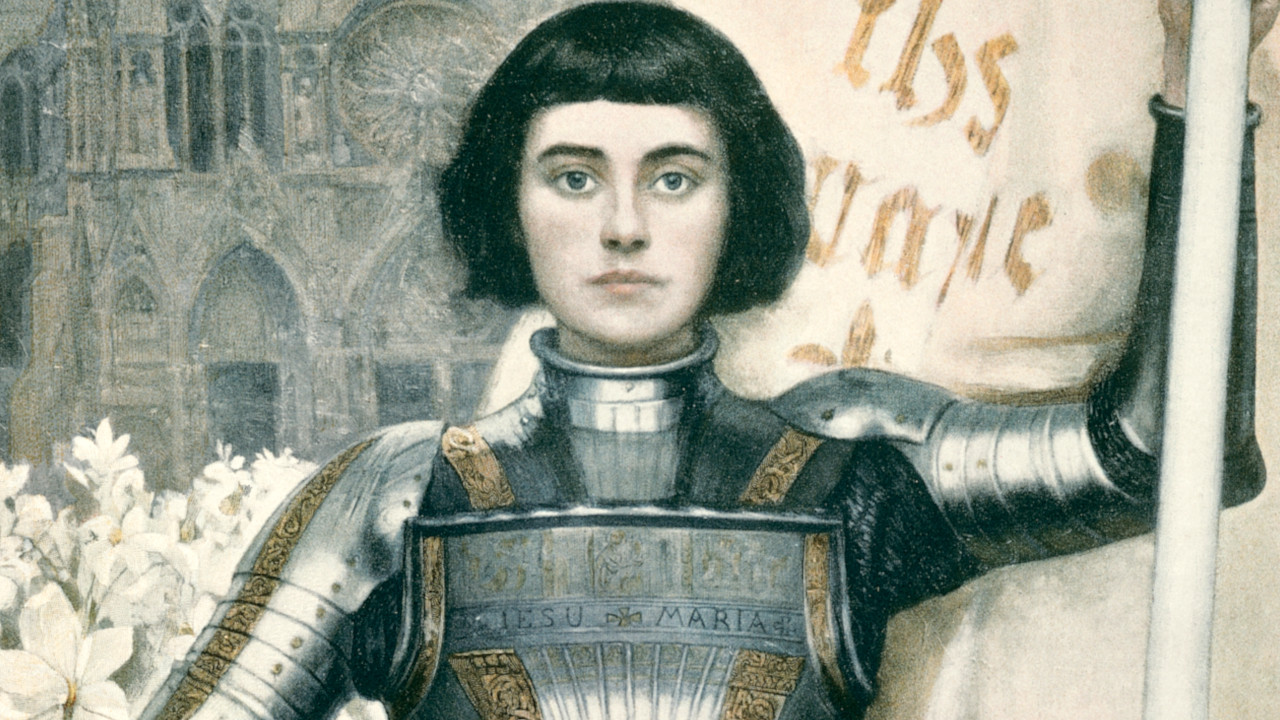

Por heresia, a "virgem guerreira" ressurgiu como símbolo nacional da França, ícone feminista, fenômeno pop e santa da Igreja Católica

Primeira Guerra Mundial. Um holofote alemão projetava luz no céu, procurando aviões inimigos. Os mais crentes entre as tropas da França nas proximidades entenderam aquelas nuvens, subitamente iluminadas, como um sinal místico: era sua padroeira, Joana d’Arc, que surgia no breu da noite para reforçar o moral dos soldados, exaltando sua luta e levando- os à glória.

No conflito (1914-1918), era comum entre os combatentes franceses carregar consigo uma imagem da adolescente camponesa que, desafiando toda a lógica, liderara exércitos vitoriosos contra os ingleses... 500 anos antes.

Uma devoção longeva que ultrapassava as fronteiras de seu país: nos Estados Unidos, no mesmo período, um pôster com a imagem de Joana, de armadura e espada empunhada – e equivocadamente com cabelos compridos –, era usado pelo Departamento do Tesouro para pedir que as americanas comprassem selos do governo, de modo a gerar

fundos para os esforços de guerra.

Aos olhos de boa parte do mundo ocidental, a virgem guerreira era uma inspiração, ideal de coragem e também de pureza. Uma percepção que não passou despercebida pelo Vaticano, que, após um processo que levaria mais de cinco décadas, a incluiu em sua preciosa lista de santos do catolicismo em 1920.

Joana d’Arc não era, sob uma perspectiva menos liberal, o padrão de candidata à canonização. A Igreja Católica nunca foi conhecida por admitir seus erros, e a menina francesa havia sido queimada viva após condenação como herege por um tribunal eclesiástico. Além disso, diferentemente de tantos mártires cristãos que enfrentaram seus suplícios com inabalável resignação, Joana se abalou.

Por medo do fogo “purificador”, renunciou às visões divinas que a levaram à guerra e à prisão – ainda que, apenas três dias depois, tenha se arrependido e declarado que mentiu para escapar da fogueira, preferindo a sentença de morte à negação de sua verdade íntima, sagrada.

Há também um detalhe que pode parecer tolo para o nosso mundo contemporâneo, mas talvez fosse um obstáculo à canonização nos primeiros anos do século 20: Joana foi adepta do crossdressing. Embora não haja registro de que sentisse atração sexual por outras mulheres, ela se vestia como homem e cortava os cabelos curtos, como homem.

À época de seu julgamento, o travestismo se impunha entre os aspectos que mais incomodaram os religiosos que a julgaram. O Livro do Deuteronômio, do Velho Testamento, estabelece que uma mulher vestida com roupas masculinas é “uma abominação para o Senhor”. Mesmo assim, Joana d’Arc era unanimidade entre o povo europeu.

Principalmente na França, e especialmente entre os cidadãos de Orléans, que nunca se esqueceram: o primeiro grande triunfo militar daquela menina, guiada por vozes do céu, foi libertar sua cidade do domínio inglês.

Heroína de um tempo de fé

Joana viveu no epílogo da Idade Média, e os conflitos bélicos que determinaram sua ascensão e queda entraram no bolo de disputas que os historiadores chamaram de Guerra dos 100 Anos – que opôs, principalmente, os reinos da Inglaterra e da França. E não é lenda: as vitórias da jovem foram decisivas para o final da guerra.

Abriram caminho para a coroação do rei Carlos VII, o grande vencedor do último período de conflitos, que expulsou os ingleses e restabeleceu o domínio francês em seu próprio país. Mas não foram soldados da Inglaterra que aprisionaram a jovem, nem religiosos de língua inglesa que a julgaram: foram seus próprios conterrâneos.

Isso porque, naquela época, o solo francês era campo de batalhas não apenas com os que vinham do outro lado do Canal da Mancha. Havia guerra civil entre os burgúndios (de Borgonha) e os armagnacs (confederação que unia nobres da região homônima e de Orléans). Tomar partido de um desses lados, como fez Joana, não era simplesmente canalizar um ódio ao invasor estrangeiro – era também se opor a outros grupos de um território fragmentado, numa época em que o nacionalismo ainda engatinhava diante do poder das dinastias.

“O que significava ser ‘francês’ era intensamente questionado durante esses anos”, explica Helen Castor, historiadora especializada na Inglaterra medieval e autora de Joana d’Arc: A Surpreendente Heroína Que Comandou o Exército Francês (editora Gutenberg). “A guerra civil ameaçou a identidade da França geográfica, política e espiritualmente; e a percepção de Joana sobre quem eram os franceses, a quem Deus agora pretendia conceder a vitória através de sua missão, não era compartilhada por muitos de seus compatriotas.”

Para a jovem – ou para as vozes celestiais que a inspiravam –, o verdadeiro espírito

francês tinha de ser liderado pelo delfim Carlos, da Casa de Valois, apoiado pelos armagnacs. Delfim era o título do herdeiro da Coroa francesa, mas esse nobre, apesar de filho do rei Carlos VI (“o louco”), tinha seu direito ao trono contestado tanto por seus inimigos de guerra civil quanto pelos ingleses. Quando seu pai morreu, apenas os armagnacs reconheceram a realeza do descendente.

Dois terços da França obedeciam a Henrique VI, da Inglaterra – sim, um rei inglês no trono francês –, que contava com o apoio dos burgúndios. Para piorar a situação, a cidade de Reims, em cuja catedral os reis da França eram tradicionalmente coroados, estava fora dos domínios dos aliados de Carlos. Até que a história começou a mudar em 23 de fevereiro de 1429.

Foi nessa data que um pequeno grupo de homens armados chegou ao Castelo de Chinon, onde o príncipe se exilava, fazendo a escolta de uma jovem de cabelos curtos, vestida como rapaz. Vinha sob ordens de um capitão do exército que deu ouvidos ao extraordinário segredo daquela moça: ela era enviada por Deus. Sob Seu comando, iria conduzir Carlos à coroação que lhe era de direito.

E salvar a França. Hoje parece mais surpreendente ainda que aquela camponesa, proveniente do vilarejo de Domrémy, tenha conseguido uma audiência com o delfim. E mais: que esse príncipe tenha dado atenção ao que ela dizia, a ponto de lhe conceder um exército. Mas ter um sinal dos céus a seu favor, na época, era um milagre tão transformador que um candidato a rei hesitava em deixar qualquer profeta de lado.

“A suposição de uma profecia era das poucas ma maneiras pelas quais as mulheres medievais podiam falar com autoridade pública, certas de serem ouvidas”, explica a autora americana Mary Gordon, biógrafa de Joana d’Arc.

O fervor religioso no século 15 era tanto que se acreditava que Clóvis (466-511), o primeiro rei bárbaro a se tornar católico após a queda do Império Romano do Ocidente, considerado fundador da França, teria recebido diretamente de Deus a “santa ampola” – um frasco que conteria óleo sagrado, usado para ungir cada rei francês durante a coroação em Reims.

“O trauma mais dolorido da França na década de 1420”, aponta Helen Castor, “era que sua posição social profundamente internalizada como o reino ‘mais cristão’ tinha sido desafiada pela carnificina da guerra civil e a derrota esmagadora perante os ingleses”.

A historiadora se refere à Batalha de Azincourt, travada em 1415, no norte da França, quando um exército francês numericamente bem superior foi arrasado pelos ingleses, comandados por Henrique V – monarca guerreiro que viraria até personagem

de Shakespeare. A chegada de Joana, então, alegando que ouvira de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida que Deus estava ao lado do delfim de Valois, tinha um simbolismo que impressionou não apenas o candidato ao trono – mexeu com o moral dos soldados de tal forma que resultou em vitórias inimagináveis no campo de batalha.

E foi a primeira, quando Joana d’Arc recuperou uma área estratégica, havia meses imobilizada pelos ingleses, que acabou com qualquer dúvida: Deus estava mesmo ao lado dela

A maior das vitórias

Para ter uma ideia do quão milagroso foi o triunfo de Joana d’Arc, ao libertar os franceses de Orléans de um cerco inglês que já durava meio ano, é importante ter o histórico. Apenas dois meses antes do feito da virgem guerreira, um exército dos armagnacs, reforçado por tropas escocesas, tentou a mesma coisa e tomou uma sova dos ingleses: mais de 400 morreram entre os defensores de Carlos, enquanto só quatro ingleses perderam a vida.

Era para esse lugar que o delfim estava mandando a camponesa iluminada em sua primeira missão. E havia motivos para isso. Quando Joana se apresentou como enviada

de Deus, obstinada em sua missão divina de levar Carlos para ser coroado em Reims, logo lhe mostraram um obstáculo logístico: entre Chinon, onde vivia o príncipe, e o local tradicional da coroação, havia no meio do caminho a cidade de Orléans, sitiada pelos ingleses.

Isso não seria problema, respondeu Joana, ela mesma derrubaria o cerco – desde que lhe dessem um exército. Para Carlos, era uma proposta razoável. Os recursos envolvidos numa tentativa de socorrer Orléans seriam limitados, diferentemente de uma grande guerra. Além disso, a missão seria um teste prático a verificar se a inspiração daquela menina realmente vinha do céu, e se era um milagre a seu favor.

Então, no dia 22 de março, Joana ditou uma carta que devia ser enviada ao inimigo inglês – ditou porque, lembremos, não sabia escrever. Nessa mensagem, ela deu início ao costume de se referir a si própria, em terceira pessoa, como la Pucelle (a Donzela), uma alusão a sua mocidade e também à pureza.

“Era notório e perfeitamente certo que o Diabo não podia fazer pacto com uma virgem”, afirmou o filósofo e historiador francês Jules Michelet (1798-1874). A carta de Joana tinha a altivez de quem realmente se acreditava invencível. “Restituam à Donzela, que aqui é enviada por Deus, as chaves de todas as belas cidades que vocês tomaram e violaram na França.

Rei da Inglaterra, se não fizer o que peço, onde quer que eu encontre seus homens, eu os farei sair e, se eles não me obedecerem, eu os matarei. Sou enviada por Deus, o rei dos céus, para enfrentar vocês face a face e expulsá-los de toda a França.” Falando de igual para igual com o monarca inglês, essa adolescente concluiu o recado garantindo que, se os ingleses se recusassem a ouvi-la agora, a Donzela bradaria um grito de guerra maior do que a França tinha ouvido em mil anos. Quem não riu da petulância daquela menina ficou profundamente impressionado.

O desprezo pela jovem moça prevaleceu, e Joana d’Arc decidiu que não tinha outra escolha a não ser dar início à batalha. Então, na noite de 25 de abril, ela adormeceu já vestida com sua armadura

Os ingleses zombaram mais ainda quando Joana chegou com um estranho exército, que mais parecia uma procissão. A primeira coisa que viram foram sacerdotes, carregando um estandarte da crucificação e cantando o hino Veni Creator Spiritus (“Venha, Espírito Santo”). Só então vinham os soldados e, entre eles, havia uma adolescente vestida como homem.

Os sitiadores de Orléans explodiam em escárnio e insultos profanos. Chamavam a Donzela de prostituta – embora acreditassem mais que fosse uma bruxa ou maluca.

Quando a batalha começou, os franceses não viram Joana d’Arc empunhando uma espada ou qualquer outra arma. Ela só carregava uma bandeira, orientava o caminho das tropas e, principalmente, estimulava os soldados.

Logo passou a impressão a todos de que era mesmo uma jovem abençoada, um sinal divino de que a vitória era certa – e que, se eles perdessem a vida lutando, seria executando a obra de Deus. Essa impressão era tão profunda que, anos depois, dois dos militares que a acompanhavam admitiram ter visto seus seios (“eram belos”) e as pernas nuas em uma troca de roupa, mas declararam que a visão não lhes despertou nenhum impulso carnal “diante de alguém tão sagrada”.

A luta durou muito menos do que qualquer um poderia imaginar. Apenas quatro dias de batalha – lembrando que se tratava de um cerco que não caía havia seis meses. Num momento mais difícil do combate, Joana foi atingida por uma flecha entre seu pescoço e o ombro.

Os soldados a viram cambaleando, ensanguentada, e por um momento imaginaram que não seria a vontade de Deus que eles vencessem. Um dos comandantes franceses ensaiou ordenar o recuo das tropas, mas Joana o impediu.

Então, numa reação incrível, avançou sozinha, sangrando, contra uma torre dominada pelos ingleses, levantando bem alto o estandarte. Foi quando seus liderados imediatamente perceberam: a menina era protegida dos céus. Então eles mesmos teriam corpo fechado.

Irromperam num entusiasmo que jamais poderia ser contido, abateram o capitão inglês, Sir William Glasdale, e deixaram os soldados ingleses desnorteados e sem líder. Não demorou para que a vitória fosse proclamada. Contra todos os prognósticos, Joana d’Arc

derrubava o cerco de Orléans – uma batalha-chave, que precipitou o final da Guerra dos 100 Anos.

Por todo o simbolismo que esse triunfo trazia consigo, a notícia logo se espalhou. Tanto que, em Roma, no mesmo ano de 1429, o bispo Jean Dupuy acrescentou às pressas um novo capítulo à sua Breve História do Mundo, para descrever “a donzela chamada Joana, que realiza ações que parecem mais divinas que humanas”.

Essa foi apenas a primeira de uma série de grandes vitórias, que levariam à coroação de Carlos VII em Reims – ocasião na qual Joana se ajoelhou aos seus pés, chorando, para dizer profundamente: “Nobre rei, a vontade de Deus está feita”. A adolescente não adivinhava, então, a reviravolta por vir.

Uma vez coroado, Carlos começou a pensar na menina iluminada mais como uma inconveniência do que uma salvação. Afinal, chegou um momento em que expulsar os ingleses da França seria mais uma questão de diplomacia – conquistar a Borgonha para o seu lado – do que o pesado investimento militar.

Como Joana não se conformava com a hesitação em varrer de vez os ingleses de seu país, o monarca foi lhe dando missões menos importantes – ou de vitórias inviáveis, como a libertação de Paris – e tropas de menor poderio. Foi nessa nova sequência malfadada que ela acabaria capturada por burgúndios – os franceses que eram seus inimigos na guerra civil, aliados dos ingleses.

Como Carlos não empreendeu grandes esforços para negociar a liberdade de sua líder, o destino da heroína da França foi aquele que a História já contou e recontou: o julgamento religioso, de cartas marcadas, seguido da fogueira que lhe daria a estatura dos grandes mártires.

Santa Joana

Não foi preciso esperar 500 anos para que a Igreja fizesse as pazes com Joana d’Arc. Pelo contrário, apenas duas décadas após sua execução, já com Carlos VII vitorioso e os ingleses finalmente expulsos, o julgamento da salvadora do rei foi revisto e considerado “corrupto, enganoso, calunioso, fraudulento e malicioso”.

Seus acusadores foram excomungados e uma cruz foi construída na antiga praça onde ela foi queimada viva, levando às lágrimas a multidão que a viu gritar em desespero, “Jesus! Jesus! Jesus!”, enquanto a fumaça subia. Finalmente, a Donzela era inocentada aos olhos do catolicismo: ela não era uma herege.

Foi justamente na época dessa revisão que a fama de santa começou a se disseminar. Soldados que lutaram a seu lado disseram que ela “não experimentava o mal secreto das mulheres”: em bom português, não menstruava. Na libertação de Orléans, os ventos teriam mudado de direção repentinamente para ajudar um barco a vela que a levava ao longo de um rio.

E um duque testemunhou que Joana lhe disse para se movimentar numa batalha, prevendo que uma bala de canhão seria atirada no lugar em que ele estava – o nobre saiu de lá, seguindo sua orientação, e outro soldado morreu, atingido exatamente no local profetizado.

Quase 500 anos depois, foram outros milagres que a confirmaram como santa da Igreja Católica. Em 1908, o papa Pio X já havia promovido sua beatificação – o último passo de um candidato à santidade antes da canonização.

E o fez dizendo o seguinte: “Joana d’Arc brilhou como uma nova estrela destinada a ser a glória não apenas da França mas também da Igreja”. Só que o processo no Vaticano ficou parado em função da Primeira Guerra Mundial. Foi, então, apenas em maio de 1920, 100 anos atrás, que a camponesa de Domrémy seria transformada em Santa Joana d’Arc pelo papa Bento V.

Os milagres reconhecidos pelo Vaticano – uma exigência para a canonização – foram duas curas sem explicação científica: de uma mulher que quase morreu de tuberculose e outra que tinha um furo que atravessava o pé – ambas aliviadas de seus problemas depois de pedidos pela intervenção sobrenatural de Joana.

A canonização deu status oficial a uma mulher que o povo considerava sagrada, e impulsionou uma popularidade que já era incomparável, tornando-a, ao longo do século 20, a maior popstar entre os santos da Igreja Católica.

No cinema, ela é de longe a santa campeã das películas, tendo sido interpretada por atrizes tão diferentes como Maria Falconetti (em 1928), Ingrid Bergman (1948), Jean Seberg (1958) e Milla Jovovich (1999). A diversidade de biografias cinematográficas e literárias (há até uma do nosso Erico Verissimo, publicada em 1935) tenta dar conta da variedade de percepções a respeito da trajetória extraordinária de Joana d’Arc.

Algo que brota da própria complexidade dessa personagem histórica, de facetas muitas vezes paradoxais. Uma herege que virou santa. Uma virgem ultrarreligiosa que se tornou ícone feminista. Uma heroína para os franceses e até para os ingleses, que tanto a odiaram cinco séculos atrás.

Uma mulher que combinou inocência e determinação obstinada, fúria e perdão, humildade e o maior dos papéis na história da França. E que assim mudou o mundo todo.